10ème documentaire du réalisateur Vincent Lapize, La terre des Vertus est également son second documentaire produit par Colette Quesson, productrice au sein la société vannetaise A Perte de Vue, après Le Dernier Continent (2015). Une collaboration qui témoigne d’une confiance qui « a eu le temps de s’installer en profondeur », comme nous le raconte Colette Quesson.

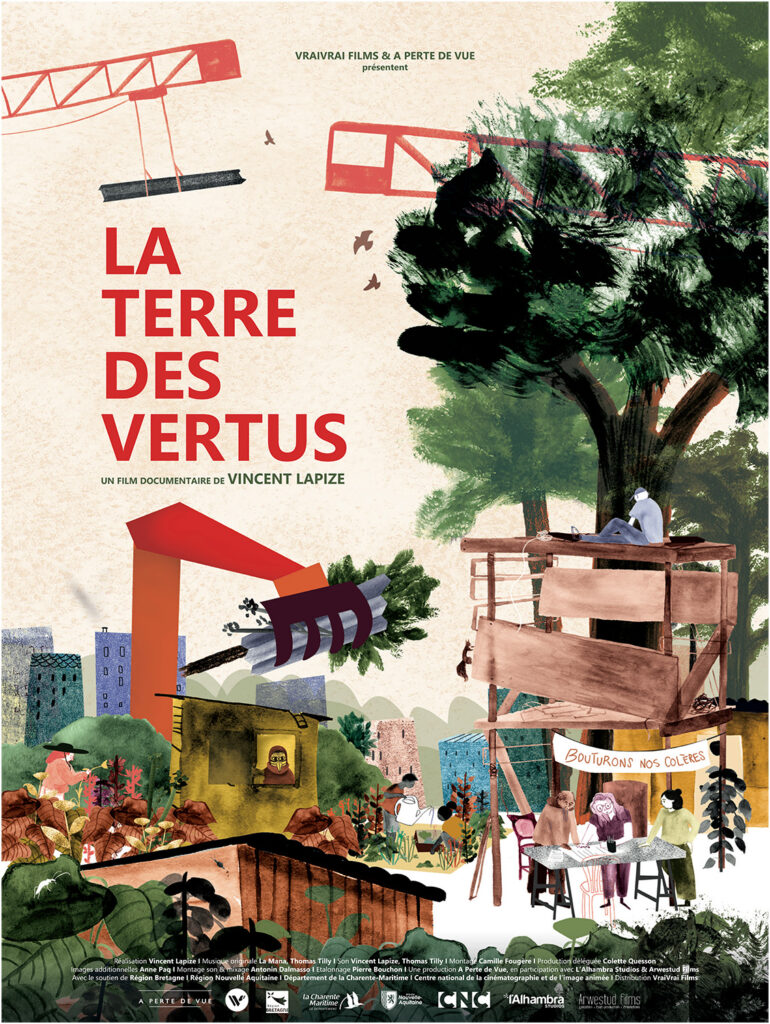

Conte documentaire, le film – qui sort en salles le mercredi 4 juin 2025 – présente les Jardins ouvriers des Vertus à Aubervilliers qui font face aux aménagements liés aux JO2024 et à la pression foncière. Quand les tractopelles du Grand Paris menacent, la résistance s’organise, les expérimentations citoyennes fleurissent. Film impressionniste et politique, La terre des Vertus conte les défis et les espérances de ce jardin-monde.

Le film est aussi le fruit d’un financement interrégional. La Région Nouvelle-Aquitaine sur « l’Aide au Projet d’Après » et le soutien à la production, la Région Bretagne sur le développement et la production, et le Département de Charente-Maritime sur la production.

À l’occasion de la sortie du film, nous sommes allé·es à la rencontre du binôme réalisateur-productrice : d’un côté, nos traditionnelles « 3 questions à » posées à Vincent Lapize, que l’on accompagne de sa note d’intention, de l’autre, un « retour d’expérience » de Colette Quesson. Et nous complétons l’article d’un entretien avec Flaminia Paddeu, Maîtresse de conférences en géographie.

On ne peut que vous inviter (et inciter !) à aller voir ce film, et, pour citer Colette Quesson : « Si vous avez envie de soutenir ce film : RELAYEZ nos infos + et +, ALLEZ LE VOIR dès qu’une séance se présente. C’est la force des sorties documentaires : peu de séances, souvent bien accompagnées, et j’en suis sûre, avec un public touché qui repart avec l’énergie pour avancer !!! »

3 QUESTIONS À VINCENT LAPIZE, RÉALISATEUR

Vincent Lapize a réalisé dix films documentaires. En 2015, Le Dernier Continent, tourné sur la ZAD de Notre-Dames-des-Landes, était sorti en salles et déjà produit par la société A Perte de Vue. La plupart de ses films sont des portraits de lieux en mutation, à la fois menacés de destruction et porteurs d’espoirs. Vincent est sensible aux thèmes qui relient écologie et société, relation au collectif et imagination politique. Vincent Lapize a fait des études en anthropologie à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, ainsi que le Master de Réalisation documentaire de l’Université de Poitiers. Il encadre aussi des ateliers d’éducation à l’image.

NOTE D’INTENTION DE VINCENT LAPIZE

Film après film, je documente des luttes qui me semblent essentielles, j’en raconte la vie alternative et la créativité citoyenne à l’œuvre. Je façonne mon approche cinématographique en m’imprégnant sur le temps long de la poésie du lieu et des dynamiques collectives, partageant ma recherche de fond et de forme avec les protagonistes.

La terre des Vertus est un conte documentaire, qui tente, par l’intime, de dire le politique. La défense des Jardins d’Aubervilliers, prévisiblement déséquilibrée dans ses rapports de forces, ne débouche pas sur le constat, réducteur, de la victoire ou de la défaite. L’issue du combat est certes un enjeu, mais elle n’est pas le cœur de ce documentaire. Ce qui me trouble et me passionne, c’est la constitution d’une conscience politique collective, fragile et disparate. Plutôt le voyage de la pensée résistante et utopiste que l’impasse du résultat compétitif.

La plupart du temps, mon regard reste à l’intérieur du jardin, avec ses jardinier.e.s., pour raconter l’histoire d’une communauté qui tente de résister à un ennemi au pouvoir démesuré. Avec ses propres moyens qui sont ceux de l’inventivité, de la solidarité et de la fantaisie. Face à l’aura fantasmatique des légendes du sport et l’emprise des seigneurs du BTP, je recueille les paroles sensibles et les gestes hésitants de Viviane, Marie, Dolorès ou Lila pour rendre compte de l’abnégation des jardinier.e.s du temps et du vivant. Le chantier programmatique, les délais à respecter et la vitesse d’exécution, face à la dilatation des moments, aux cycles imparfaits des saisons, à la langueur imprécise des mots et des poèmes, à la lenteur de la pousse et des réflexions. Une façon d’incarner l’idée du philosophe urbaniste Paul Virilio, d’une tyrannie de la vitesse et de la technologie face à la nécessité du temps démocratique : « gagner du temps, c’est perdre le monde ».

Dans le contexte actuel de crise écologique mondiale, de désenchantement à l’égard des institutions démocratiques, d’accélération des informations et des émotions, je reste dans les Jardins pour regarder la richesse mélancolique de cette terre et de ce que les jardinier.e.s y cultivent et y expérimentent. Je cherche à révéler en quoi la vie qui se déroule ici est inspirante, pour penser le rapport au collectif, au vivant non-humain, à la citoyenneté.

A travers ce voyage onirique dans la forêt urbaine, j’incarne la vie animale et végétale qui la peuple. Je regarde la proximité relationnelle entre humain et non-humain dans les jardins. Dans l’univers urbain de cette banlieue du 93, le regard anthropocentriste est surplombant. La manière de penser l’aménagement de la ville et l’accès à la citoyenneté est profondément conditionné par cette vision verticale du monde. Le pouvoir de l’imaginaire est de renverser les récits dominants, et d’inspirer une autre relation au territoire et au commun. La porosité entre vitalité urbaine et zones encore sauvages est une richesse que j’aime contempler. Je trouve une certaine beauté à mêler la végétation luxuriante et les tours d’immeubles d’Aubervilliers et de Pantin. Car la métaphore de la friche n’est pas simplement à voir sous l’angle écologique, elle suggère une forme de liberté d’être soi dans la coexistence avec autrui. « Il n’y a pas d’herbes folles, il n’y a que des herbes libres » dit le poème de Viviane à la fin du film. Comme pour contrebalancer les projets mortifères, la lucarne des immeubles pointe vers un horizon d’émancipation.

RETOUR D’EXPÉRIENCE DE COLETTE QUESSON, PRODUCTRICE

Colette Quesson a initié A Perte de Vue en 2011 pour produire des courts et longs métrages, fiction et documentaire et des courts métrages d’animation. Elle cherche à produire des films qui nous élèvent, nous engagent et ouvrent grand l’horizon ! Elle accompagne les projets de l’écriture à la diffusion, et aime coproduire, pour travailler en complémentarité et permettre la faisabilité de projets ambitieux. Précédemment, Colette Quesson était coordinatrice générale du Festival Premiers Plans d’Angers, a travaillé au démarrage du réseau européen de salles Europa Cinemas. Elle a été responsable du fonds d’aide de Ciclic-Région Centre, participant au financement de productions indépendantes et de beaucoup de premiers films.

ENTRETIEN AVEC FLAMINIA PADDEU, Maîtresse de conférences en géographie

Faminia Paddeu est maîtresse de conférences en géographie (Université Sorbonne Paris Nord, campus Aubervilliers) et notamment auteure de Sous les pavés, la terre – Agricultures urbaines et résistances dans les métropoles (Points, 2025).

Issu du dossier de presse du film

Comment s’inscrivent les Jardins Ouvriers des Vertus dans les quartiers populaires de ce territoire de la Seine-Saint-Denis ?

Les Jardins ouvriers des Vertus sont emblématiques d’une forme de jardinage populaire qui se développe en Europe depuis la fin du XIXe siècle. Aujourd’hui, ces jardins de banlieue font office d’espace social de subsistance. Ce sont des lieux structurés autour du travail de la terre et de relations de voisinage fortes, où prédominent les personnes âgées issues des classes populaires et/ou racisées. À partir de savoir-faire souvent hérités de parcours migratoires, depuis les espaces ruraux vers les métropoles, les jardiniers et les jardinières y cultivent des espèces appréciées au sein de leurs cultures alimentaires comme le choy sum pour les Chinois, les christophines pour les personnes d’outre-mer ou les choux palmiers pour les Portugais. Les potagers sont également des espaces d’entraide et de sociabilité, autour de concours de jardinage, d’échanges de graines et de pots de confiture, de barbecues et de parties de cartes.

Les recherches montrent la valeur patrimoniale des jardins des Vertus, sa faune et sa flore exceptionnelles – le hérisson d’Europe et le grillon d’Italie – et son rôle vivrier. Elles insistent sur son importance face aux injustices environnementales et au changement climatique : à Aubervilliers, la moyenne d’espaces verts par habitant est de 1,4 m², alors que la recommandation émise par l’Organisation Mondiale de la Santé est de 10 m². Lors des canicules, de plus en plus fréquentes, les jardins réduisent significativement l’effet d’îlot de chaleur urbain. Un ménage qui cultive une parcelle de 250 m² a très peu besoin d’acheter des fruits et légumes grâce à un travail agricole chronophage, une saison étendue de jardinage, la culture de légumes de garde et des pratiques de conservation et de transformation. L’autoproduction permet d’accéder à des légumes avec peu ou pas de produits phytosanitaires, d’habitude onéreux.

Quelles sont les spécificités de la mobilisation du Collectif de défense des Jardins des Vertus ?

Très productifs, les jardins ouvriers sont en revanche habituellement marqués par un déficit de mobilisation. Contrairement aux jardins partagés ou aux jardins d’occupation, qui se veulent visibles, ils occupent une place discrète dans l’espace public. Au départ aux Vertus la résignation est d’ailleurs à l’ordre du jour : « Tu vois là, sous mon jardin, ce sera les quais du métro » déplore un jardinier en mars 2021. Mais contre toute attente, la collaboration de l’association gestionnaire avec les aménageurs pousse un groupe de jardiniers dissidents à se rassembler pour faire entendre leur contestation.

La constitution du Collectif de défense s’explique pour partie par la modification récente de la sociologie des jardiniers des Vertus. À la faveur de la pandémie de Covid-19, l’arrivée de nouveaux membres plus jeunes, appartenant aux franges diplômées des classes moyennes et politisées à gauche, reflète l’évolution de la composition sociologique de la commune. Au sein du Collectif s’établit une alliance entre différents groupes sociaux : des jardiniers modestes et âgés avec des jardiniers plus jeunes issus des classes moyennes, des habitants d’Aubervilliers sensibles à leur cause, des militants écologistes et des personnes engagées dans les luttes urbaines. Cette mobilisation inattendue a révélé la capacité d’une coalition d’acteurs à s’organiser pour défendre les espaces de subsistance et d’écologie populaire auxquels ils tiennent.

Mais malgré une importante mobilisation, et même une victoire aux tribunaux, les parcelles ont finalement été détruites pour laisser place à la piscine d’entraînement olympique. La justice a reconnu la valeur écologique des jardins, mais après qu’ils aient été anéantis. Le décalage entre une temporalité juridique contrainte et la conduite à marche forcée du chantier a abouti à cette victoire à la Pyrrhus : les arbres ont été arrachés, les parcelles arasées, le béton coulé, inutilement. La destruction des potagers, malgré une victoire militante et juridique, révèle leur vulnérabilité foncière face à un urbanisme dérogatoire, qui est loin de se restreindre à l’urbanisme olympique et utilise l’urgence pour passer en force. Cette issue révèle le pouvoir de l’urbanisme à outrepasser le droit, au détriment de l’écologie populaire.

Comment percevez-vous le regard porté par Vincent Lapize dans La terre des Vertus ?

Dans son documentaire, Vincent Lapize immerge le spectateur dans le quotidien de gens qui défendent ce à quoi ils tiennent. Il nous ancre dans le temps long du travail jardinier, de la croissance végétale, de l’organisation patiente d’actions de défense. Il restitue la sérénité et la détermination qui règnent au sein de cet espace extra-ordinaire, sur lequel gronde la menace des pelleteuses. Le film La terre des Vertus porte bien son nom, il montre la vertu des terres vivrières en ville et l’importance de les sauvegarder à l’heure de l’urgence écologique et climatique, surtout dans les quartiers populaires.

Son documentaire rappelle pour moi la nécessaire revendication d’un « droit à la terre en ville » afin de protéger les espaces urbains de pleine terre face à l’artificialisation des sols. Entendu comme un droit fondamental et pérenne d’accès et d’usage des espaces urbains non-bâtis, il apporterait un contact avec la nature et la possibilité de culture vivrière. Il offrirait un moyen de renforcer les droits des jardiniers et des habitants et de sauvegarder, voire d’étendre, les espaces de l’écologie populaire.

TOURNÉE DE ZOOM BRETAGNE : PROJECTIONS-RENCONTRES DU FILM

Zoom Bretagne organise une tournée du film à l’occasion de sa sortie en salles le 4 juin 2025. Plusieurs projections-rencontres – avec le réalisateur Vincent Lapize – auront lieu entre le 16 et 26 juin dans plusieurs salles de cinéma en Bretagne.

À noter qu’une séance spéciale aura lieu dans le cadre de l’Assemblée Générale de Films en Bretagne et des Rencontres du film documentaire de Mellionnec, le jeudi 26 juin à 15h00 (Grand Chap’ à Mellionnec, 22).

SUR LE FILM

La terre des Vertus de Vincent Lapize

1h32 | France | 2025 | Sortie en salles : le 4 juin 2025

Les Jardins ouvriers des Vertus à Aubervilliers font face aux aménagements liés aux JO2024 et à la pression foncière. Quand les tractopelles du Grand Paris menacent, la résistance s’organise, les expérimentations citoyennes fleurissent. Film impressionniste et politique, La terre des Vertus conte les défis et les espérances de ce jardin-monde.

Auteur et réalisateur : Vincent Lapize

Image : Vincent Lapize

Son : Vincent Lapize, Thomas Tilly

Musique originale : La Mana, Thomas Tilly

Collaboration à l’écriture : Paul Manate Raoux

Montage : Camille Fougère

Montage son & mixage : Antonin Dalmasso

Production : Colette Quesson (A Perte de Vue) avec la participation de L’Alhambra Studios et Arwestud Films

Distribution : VraiVrai Films

Avec le soutien de la Région Bretagne, la Région Nouvelle-Aquitaine, avec l’accompagnement d’ALCA, le Département Charente-Maritime, en partenariat avec le CNC, le Centre National du Cinéma et de l’Image Animée, avec l’Aide au projet d’après de la Région Nouvelle-Aquitaine