« KEROUAC, UNE PISTE » : Brest City Blues 1965

Cette année-là, 1965, Kerouac est sur la piste de son ancêtre breton qui avait quitté la France pour le Canada en 1720. Il arrive à Brest par le train « de méchante humeur » après un avion raté, des bagages perdus et une certaine continuité dans les excès d’alcool… C’est une Brest reconstruite dans laquelle il erre, de bars en bars, sans savoir où dormir. Au matin, Jack Kerouac rencontre Pierre Le Bris, éditeur et libraire, qu’il croyait son cousin.

C’est l’épisode de la vraie vie du vrai Jack Kerouac que raconte Gwendal Quistrebert avec force malices… et il faut le dire un certain brio… En tous cas pour ma part, et en ma qualité de fan définitif de Kerouac, je suis conquis.

Le film est à découvrir le mercredi 26 juin prochain, au cinéma Les Studios à Brest.

J’ai découvert les premières images de Kerouac, une piste alors que Jules Raillard, son producteur, présentait le line up des Films de Rita & Marcel à Saint-Quay en octobre 2023… Jazz à tous les étages, caméra virevoltante, noir et blanc impeccable, quelque chose de la désinvolture, en même temps que la classe américaine… Quelque chose d’un hommage aussi à un certain cinéma. J’ai immédiatement pensé au Signe du Lion, premier film et un peu part dans la filmographie de Rohmer.

Des similitudes, pas mal : le corps du protagoniste propulsé dans une ville plutôt désertée et tragiquement / froidement graphique, une errance esseulée et une quête incertaine, l’irruption d’un réel connu mais tout à coup subtil pour peu qu’on accepte de s’y attarder…

Mais commençons par le commencement, et replaçons le film dans ses différentes perspectives…

| « Rien derrière et tout devant, comme toujours sur la route. » | |

| Sur la Route, 1957 |

—

Un personnage / Une légende

Jean-Louis Kérouac ou Jean-Louis Lebris de Kérouac, dit Jack Kerouac, écrivain et poète américain, né le à Lowell (Massachusetts), et mort le à St. Petersburg (Floride). Il est l’un des auteurs américains les plus importants du 20e siècle, le « King of the Beats » avec sa « prose spontanée », celui qui souffla aux oreilles de nombreux artistes et écrivains, à l’instar de Tom Waits et Bob Dylan, celui qui presque inventa le genre cinématographique du road movie… rien que ça !

Kerouac a passé sa vie entre les grands espaces américains et l’appartement de sa mère, à la recherche de sa place dans le monde, hors des valeurs traditionnelles de l’après-guerre, à la recherche du sens de son existence… un sens qu’il chercha aussi dans les drogues, l’alcool également, la religion, la spiritualité et dans une frénésie de voyages. « Jazz poet », il vante les bienfaits de l’amour, proclame l’inutilité du conflit armé et préfigurent le mode de vie de la jeunesse des années 60. La Beat Generation ébranle la société américaine dans ses certitudes tout en enrichissant le mythe américain.

Kerouac a passé sa vie entre les grands espaces américains et l’appartement de sa mère, à la recherche de sa place dans le monde, hors des valeurs traditionnelles de l’après-guerre, à la recherche du sens de son existence… un sens qu’il chercha aussi dans les drogues, l’alcool également, la religion, la spiritualité et dans une frénésie de voyages. « Jazz poet », il vante les bienfaits de l’amour, proclame l’inutilité du conflit armé et préfigurent le mode de vie de la jeunesse des années 60. La Beat Generation ébranle la société américaine dans ses certitudes tout en enrichissant le mythe américain.

Né Jean-Louis, affectueusement surnommé « Ti-Jean », Kerouac est issu par son père d’une famille québécoise, originaire de Bretagne et installée dans la ville textile de Lowell…. « Ti-Jean, n’oublie jamais que tu es un breton », lui répète depuis son enfance son père. C’est en 1965, que l’écrivain viendra retrouver la terre de ses ancêtres à Brest pour un très court séjour.

Pour résumer, l’origine du patronyme « Kerouac » pris par son père à son arrivée aux États-Unis, et du nom « Lebris de Kérouac » revendiqué par le Jack, est « Kervoach » : l’unique ancêtre des Kirouac, Keroack, Kerouac, etc. en Nouvelle-France est en effet Urbain-François Le Bihan de Kervoach, fils de notaire royal, né à Huelgoat en Bretagne.

Il s’est identifié et a signé « Maurice-Louis-Alexandre Le Bris de Kervoach », lors de son mariage avec Louise Bernier, le 22 octobre 1732, à Cap-Saint-Ignace, au Québec.

Imprimeur, son père est apparenté au frère Marie-Victorin (Conrad Kirouac), écrivain et botaniste canadien.

Jusqu’à l’âge de six ans, Jack ne parle qu’un dialecte de français canadien, le joual, et ce n’est qu’à l’école qu’il apprend l’anglais, comme seconde langue. Grâce à l’activité de son père, Jack est plus tard introduit dans le milieu culturel et littéraire de la ville mais il ne devient bilingue qu’à l’âge de quinze ans : c’est à cette période qu’il perd son diminutif de « Ti-Jean »… En famille, les Kerouac continuent à parler français.

Mais cette origine bretonne des Kerouac reste énigmatique jusqu’à la fin des années 1990… et c’est de ce mystère et de ses errances que joue habilement le film (jusqu’à s’inventer d’ailleurs une branche « Raillard » dans la famille… coquetterie du projet du projet sans doute, hommage appuyé, certainement plus encore !).

En tout état de cause, le film accueille la légende dans toute sa banalité, celle d’un écrivain qui débarque à Brest imbibé d’alcool, un peu hirsute, moins beau que la légende, mais tellement vrai… il est à la recherche d’un ancêtre largement idéalisé, peut-être à la recherche de lettres de noblesse et d’une « Illumination »… il est vrai que c’est le point de départ de Satori à Paris…

Une histoire vraie…

Une histoire vraie…

Lorsqu’il débarqué à Paris, Kerouac se rend chez son éditeur français, Gallimard… Michel Mohrt, préfacier de l’édition française de Sur la route, lui conseille de se rendre à Brest pour rencontrer un Le Bris, libraire. Avant de suivre cette piste, Kerouac se rend à la BNF pour consulter la liste des officiers de l’armée de Montcalm, à Québec, en 1756, dans l’espoir d’y voir paraître le nom de son ancêtre. Bredouille, il erre dans les rues parisiennes, raconte son périple et sa quête d’identité. D’autres recherches ne sont pas plus fructueuses… Il part pour Brest… Et ce voyage à Brest correspond à la deuxième partie du récit, fortement marqué par l’errance de l’auteur qui malgré l’obsession de retrouver son ancêtre et presque craintif de trouver des réponses.

S’agissant du voyage à Brest, Kerouac rate son avion, perd ses bagages et monte finalement dans un train à Montparnasse… Autant dire qu’il n’est pas forcément de bonne humeur, ni rassuré… et que cet état participe de son errance dans la rue de Siam, dans la nuit brestoise… Le lendemain, Kerouac n’a qu’une idée en tête — repartir le plus vite possible — mais pas avant d’avoir rencontré Pierre Le Bris, libraire et propriétaire de la Librairie de la Cité.

Un comédien

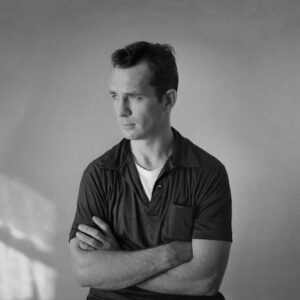

« Moins beau que le réel… » disais-je en parlant de cette incarnation de Kerouac… Certes. Mais l’iconographie que a placé Kerouac au panthéon des auteurs américains participe sans doute de l’idéalisation qu’on peut se faire d’un beau gosse sur la route, athlétique et sportif, au port altier bien que convaincu que quelque chose de tragique le porte… Remember Chet Baker pour filer la photographie d’une ou plusieurs époques…

Pourtant, il y a de la magie là-dedans ! Pour remonter le cours des choses, j’ai été destinataire d’une copie de travail du film encore en chantier, parce que j’insistais lourdement auprès du producteur, intrigué que j’étais d’un film de fiction sur Kerouac écrit, réalisé et produit en Bretagne… et par les images d’un teaser qui m’avaient laissé en appétit (il était, d’ailleurs, plus question de soif que d’appétit si on veut être précis !)… je me suis donc laissé happer par cette errance, par ce style « Signe du Lion » que j’évoquais plus haut et le plaisir que ça peut procurer de se retrouver en terrain connu, et aimé, de cinéma.

Si on se souvient du synopsis du film de Rohmer, dialogué par le génial Paul Gégauff : Pierre Wesserlin, musicien américain, dit « Le Baron » mène une joyeuse vie de bohème à Paris et dépense sans compter, en attente d’un héritage. Il accumule ainsi les dettes jusqu’à ce qu’il apprenne qu’il n’est pas héritier. Ses créanciers lui coupent alors les vivres et ceux qui se prétendaient ses amis le quittent. En plein mois d’août, sous un soleil brûlant, il se retrouve seul et démuni dans la capitale désertée et ne cherche plus qu’à survivre, mais refuse de travailler. Devenu clochard, il touche le fond, mais son signe zodiacal le protège… On a là tous les ingrédients d’un livre de Kerouac et des similitudes qui s’accumulent, tant dans les éléments de récit que dans la grammaire du film. Mais on a surtout cette incarnation à l’accent anglais, Jess Hahn dans le Signe du Lion, Philémon Le Guyader dans Kerouac, une piste. Ils ont tous les deux quelque chose du loser magnifique, du panache dans l’errance, de l’artiste maudit par le réel.

Et surtout : Philémon Le Guyader EST Jack Kerouac !

Et surtout : Philémon Le Guyader EST Jack Kerouac !

Philémon Le Guyader est Kerouac dans sa situation de bête apeurée, dans sa posture d’artiste alcoolisé, dans sa désobligeance et son incommunicabilité, dans ce corps habité qui se meut dans la nuit brestoise avec tous ses mystères.

Il est difficile de parler ce cela objectivement. Il me sera difficile de le dire autrement… Et ça va loin, tant les autres comédiens (tous excellents au demeurant, ce n’est pas la question !) peinent parfois à exister en face de cet électron propulsé dans le décor, ce qui ajoute à la véracité du film, au récit d’incommunicabilité de cette quête des origines. Les autres comédiens jouent — les rencontres, les conventions sociales, leur rôle dans l’histoire —, lui EST Kerouac qui télescope tous ces interlocuteurs.

Le « choc des cultures » et la discussion tout en contretemps (pour prendre un terme musical) que matérialise la rencontre avec Pierre Le Bris (campé par le tout aussi génial Sylvain Delabrosse !) dans le film est de ce point de vue un point d’orgue.

Le « choc des cultures » et la discussion tout en contretemps (pour prendre un terme musical) que matérialise la rencontre avec Pierre Le Bris (campé par le tout aussi génial Sylvain Delabrosse !) dans le film est de ce point de vue un point d’orgue.

| « Au fond, qu’est-ce qui est arrivé après ? – voilà la seule raison d’être de la vie ou d’une histoire. » | |

| Les Anges de la Désolation, 1965 |

—

Un décor

Un décor

Je ne pourrais pas conclure ce retour d’écran sans parler des décors du film… Brest lumineuse, en décalage avec les tourments de Kerouac. Brest sublime et vaste, comme une page blanche sur laquelle une histoire doit enfin s’illuminer. Brest authentique, ancrée dans les années 60 avec toute la sobriété (notez que le terme apparaît peu approprié dans ce contexte !) qu’il sied à cette authenticité. Les décors sont pensés en noir et blanc, et tout en en nuances, sans jamais forcer le trait pour faire comme si. Eric Hervé, en plus d’être un comédien de talent, est également un décorateur de talent. Chapeau l’artiste !… puisque nous sommes dans ce film dans un monde d’hommes qui portent des chapeaux… et dans, clairement, un cinéma qui prend à la fois la littérature américaine et la fraicheur de la nouvelle vague à bras le corps.

Tout est cohérent dans ce Brest City Blues…

Franck Vialle, directeur de Films en Bretagne

| Remémorant ma naissance en bas âge, les toux, Les hirondelles, les arbres-larmes qui poussent De tes globes oculaires de honte ; le gris Matin immense où je fus conçu dans l’utérus, Et l’après-midi rouge sang où l’on m’accoucha de là.Woah je pourrais t’en chanter des chiens te faire aboyer hurler des meutes, Sacrebleu j’aurai vécu et revécu riant comme enfant Si quelqu’un avait pu me dire que c’était irréel : J’étais effrayé. L’ombre était pleine de fantômes Qu’arrivaient depuis l’autre côté de la mort pour réclamer les cœurs Des petits enfants Sacrificiels confinés dans la nuit de l’hiver En des berceaux devant fenêtres hurlantes de froid & pitoyables Terre de février au Massachussetts, Mars de Massachussetts, Lupins hurleurs sauvages Froides les Lunaires et lunatiques nuits. |

Remembering my birth in infancy, the coughs, The swallows, the tear-trees growing From your eyeballs of shame; the grey Immense morning I was conceived i the womb, And the red gory afternoon delivered therefrom.Wow. I could sing you hounds make you bell howl packs, Zounds, I’d-a lived & lived laughing as a child If somebody coulda told me it was unreal: I was scared. The dark was full of phantoms Come from the other side of death to claim the hearts Of Sacrificial little children laying up in the winter night In cribs by howling windows of the cold & forlorn Earth of Massachussetts February, Massachussetts March, Wild howl Lupine Cold the Moony and Loony nights. |

|

Mexico City Blues, 1959 – 89e Chorus (traduit de l’américain par Jean-René Lassalle) |

|

JACK KEROUAC, UNE PISTE

JACK KEROUAC, UNE PISTE

de Gwendal Quistrebert

En Juin 1965, Jack Kerouac est venu à Brest, à la recherche de ses origines bretonnes. « Ti Jean, n’oublie jamais que t’es breton ! » lui martelait son père. Alors il est venu. 2 jours et une nuit.

Le temps d’une piste, d’un voyage éthylique et de quelques rencontres. Et il est reparti.

Avec Philémon Le Guyader, Christophe Briand, André Layus, Tangi Merrien, Sébastien Cambres, Martin Bouligand, Eric Hervé, Louise Forlodon, Sylvain Labrosse • Photographie : Nedjma Berder assisté de Anouk Mathieu • Son : Edgar Imbault assisté de Jessy Garabito • Cheffe électricienne : Annaïg Chaslot • Chef machiniste : Tanguy Dolou • Chef décorateur : Eric Hervé • Régie : Pauline Jouzel assistée de Mathis Flammer • Scripte : Marilyne Brûlé • Montage image : Marilyne Brûlé et Gwendal Quistrebert • Montage son : Edgar Imbault • Etalonnage : Nicolas Peltier • Mixage : Pierre-Albert Vivet

une production Les Films de Rita et Marcel, Jules Raillard avec le soutien du CNC et des chaînes de Bretagne (TébéO/TébéSud, TVR)

Gwendal Quistrebert est chef électricien sur les plateaux de tournage depuis plus de 20 ans.

Gwendal Quistrebert est chef électricien sur les plateaux de tournage depuis plus de 20 ans.

Il est le chef opérateur des 3 saisons de la série ON K’AIR de Jules Raillard, produite par Les Films de Rita et Marcel.

En 2013, il réalise son premier court métrage, Captif.

Son univers s’inscrit dans la véracité des relations humaines, cherchant le contre pied et la sensibilité dans chacune de ses histoires.